AG Schule mit Courage

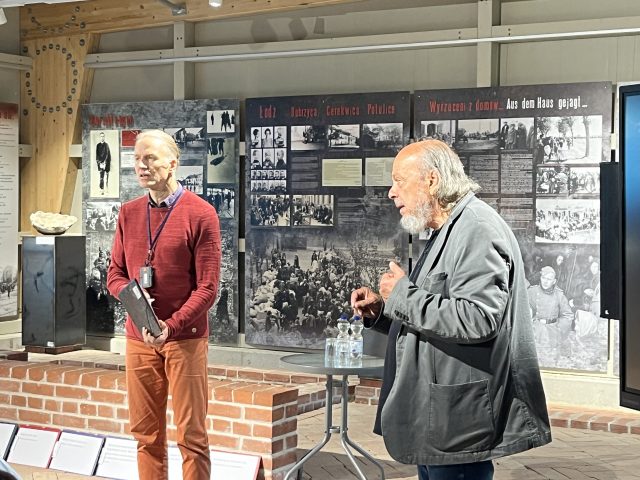

Am Montag startete im Jüdischen Museum Schwedt/Oder das deutsch-polnische Schülerprojekt zur aktuellen Ausstellung „Vertriebene 1939 – Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten“.

Teilnehmer und Programm

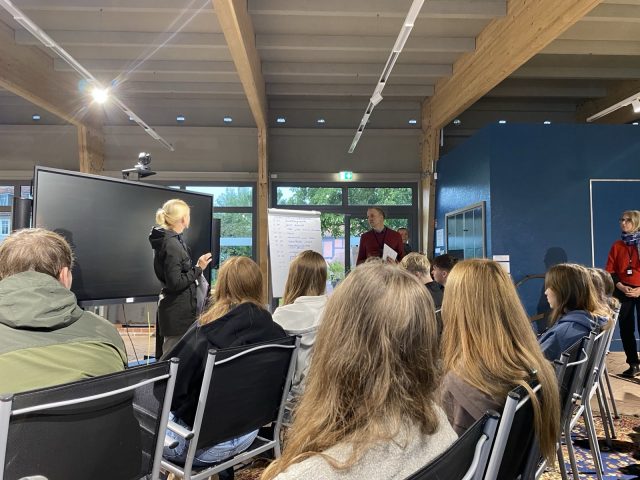

34 Schülerinnen und Schüler aus Chojna und Schwedt (AG Schule mit Courage der Gesamtschule Talsand) lauschten den Erklärungen des Filmemachers Herrn Jacek Kubiak. Er erklärte, wie man an den Kontakt mit Zeitzeugen kommt und betonte die Wichtigkeit, den Menschen wirklich zuzuhören. Die Emotionen, die bei den Zeitzeugen durch das Erinnern und das in Worte fassen dieser Erinnerungen entstehen, empfindet auch der Zuhörer mit. Es entsteht eine Beziehung mit und eine Wertschätzung für den anderen.

Filmvorführung und Live-Bericht

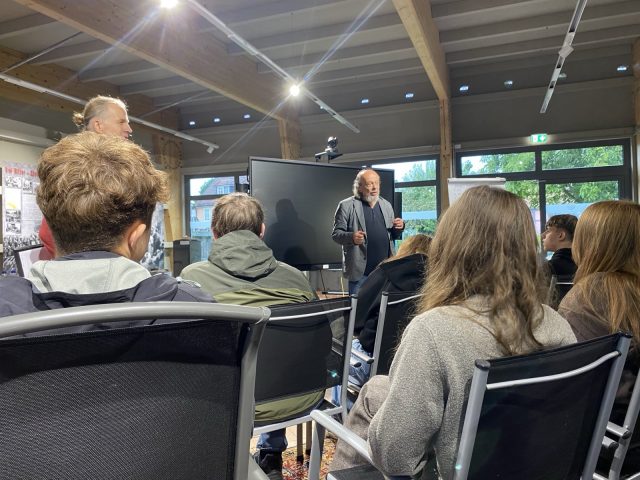

Der Film von Herrn Kubiak stellte diese These eindrücklich unter Beweis. Die Dokumentation „Eine Blonde Provinz“ ließ die Geschichte der Vertreibung aus verschiedenen Sichtweisen durch Zeitzeugen lebendig werden und steckte voller Emotionen. Zusätzlich zu diesem digitalen Erlebnis hatten die Jugendlichen das besondere Erlebnis eines Live-Berichts durch den Beigeordneten der Stadt Schwedt/Oder, Silvio Moritz. Er schilderte die Geschichte einer eng befreundeten Familie, deren Schicksal der Zweite Weltkrieg noch bis in die jüngste Vergangenheit prägte, mit sehr bewegenden Worten und einem Baumstamm.

Kreatives Gestalten und Austausch

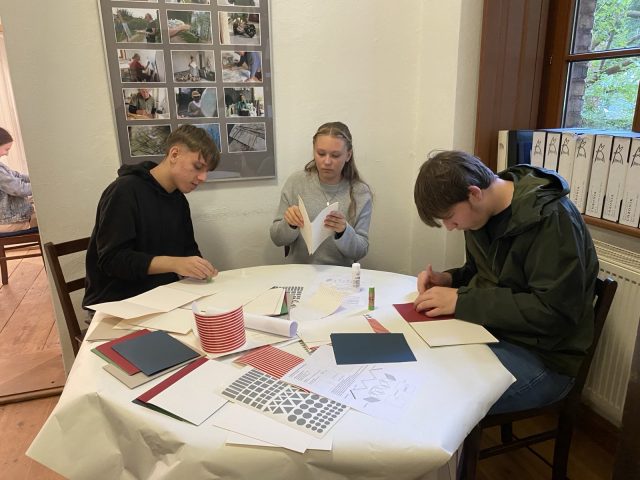

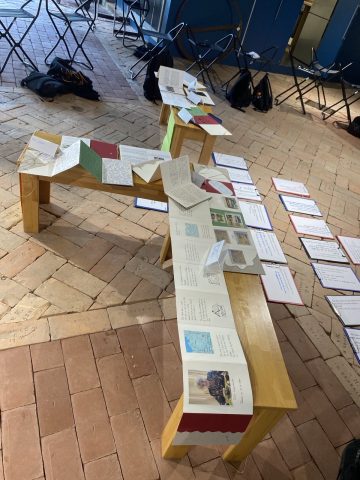

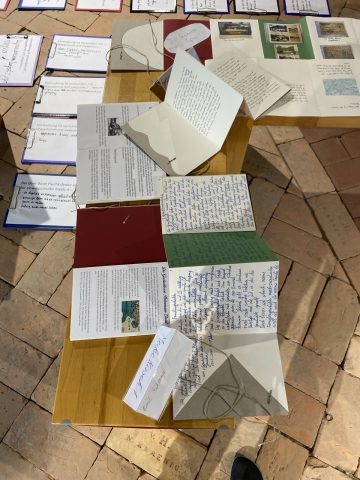

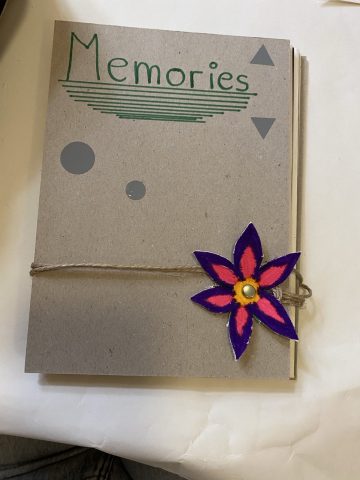

Die Jugendlichen hatten die Gelegenheit, ihre Gedanken und Emotionen zu verschiedenen Themen auf Deutsch und auf Polnisch gemeinsam aufzuschreiben. Im Museumsgarten wurden sie mit einem Mittagessen versorgt. Nach dieser Stärkung gab es am Nachmittag in der Galerie am Kietz ein vergnügliches kreatives Gestalten von Leporellos. Fleißig wurde geschnitten, geklebt und gemalt, um die Leporellos für die Zeitzeugenberichte zu gestalten. Die Schüler zeigten sich stolz ihre Produkte und nahmen voneinander Abschied.

Aufgaben und nächste Treffen

Jeder ging mit einer Idee für seine Aufgabe nach Hause: In den kommenden vierzehn Tagen soll im Bekanntenkreis nach Geschichten und Erinnerungen zum Zweiten Weltkrieg geforscht werden. Die Faltbücher dienen zum Festhalten dieser Erzählungen in Bildern, Fotos, Collagen, Zeichnungen, Berichten oder Zeitungsausschnitten. Ebenfalls kann sich mit den Begriffen „Flucht“ und „Vertreibung“ auseinandergesetzt werden.

Am 29.09. treffen wir uns wieder mit den polnischen Schülern aus Chojna im jüdischen Museum in Schwedt, präsentieren uns unsere Ergebnisse und schauen uns die Ausstellung von Herrn Kubiak „Vertriebene 1939…“ mit ihm gemeinsam an.

Danksagung und Präsentationen

Besonderer Dank geht an das Museumsteam für die Vorbereitung und Organisation dieses Projektes, an die Menschen, die sich um das leibliche Wohl gekümmert haben und natürlich an die fleißigen Dolmetscher, die simultan ins Deutsche und ins Polinische übersetzten, so dass die Sprache keine Barriere darstellte. Ein beonderer Dank geht an Herrn Kubiak, der sich die Zeit für uns nahm und uns aus erster Hand erzählen konnte!

Vorgesehen ist es, die entstandenen Produkte am 4. und 5. Oktober 2025 von 14 – 17 Uhr und zum Saisonstart 2026 im Jüdischen Museum zu präsentieren.